eumoの加盟店になりました。

GEN-Japanでも、いよいよ共感コミュニティ通貨eumoの仲間入りしました。

「共感コミュニティ通貨eumoとは?」

ためるお金から、循環するお金へ

お⾦だけではない価値を大切にする

「幸せになるための手段」とお金を再定義した、新しい電子マネーです。

人とのつながりや、ありがとうといった共感を可視化し

「気持ちを伝えること」を楽しめます。

円での「交換価値」から、縁を大事にする「共感価値」へ

GEN-Japanでも、いよいよ共感コミュニティ通貨eumoの仲間入りしました。

「共感コミュニティ通貨eumoとは?」

ためるお金から、循環するお金へ

お⾦だけではない価値を大切にする

「幸せになるための手段」とお金を再定義した、新しい電子マネーです。

人とのつながりや、ありがとうといった共感を可視化し

「気持ちを伝えること」を楽しめます。

円での「交換価値」から、縁を大事にする「共感価値」へ

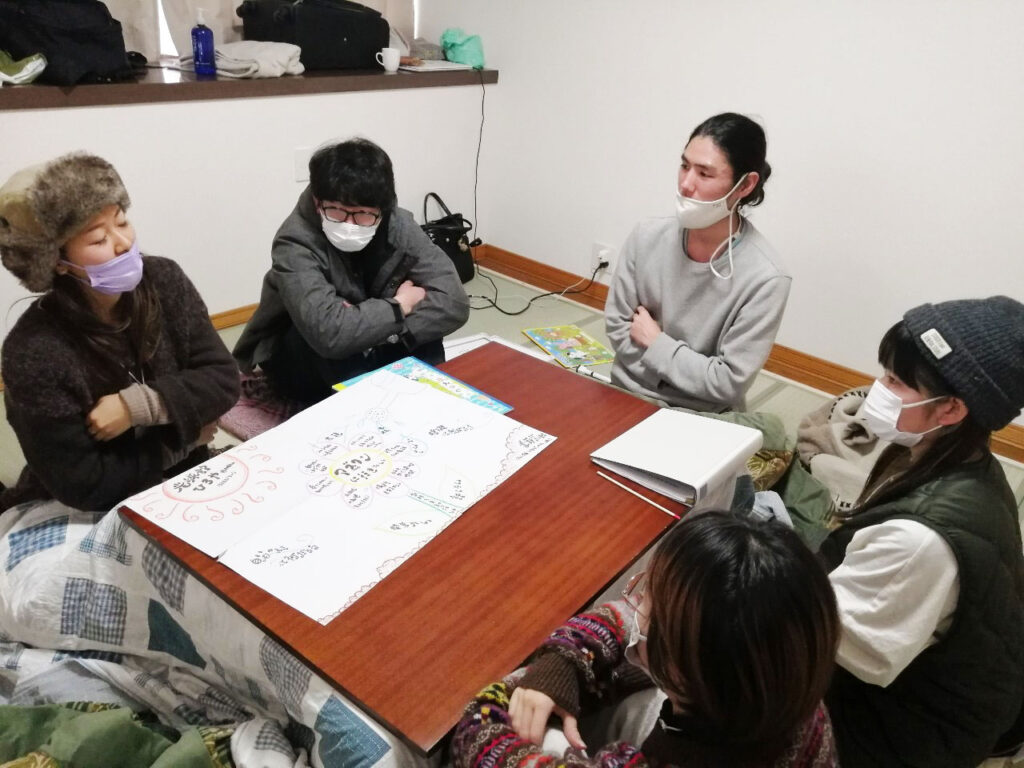

「聴き合う話し合い」ができる、そんな場がベースになったコミュニティとは、どんなコミュニティでしょうか。気候変動や様々な問題が山積するこれからの時代、どう生きていきたいか、自分一人ではできることには限界があります。では、今の自分に仲間を作っていく道筋が見えないと思っている若者は数多くいるでしょう。

これからの生き方や社会について、心から安心して、同じ世代の人たちで話し合いたいと強く願っている若者も多いでしょう。

そうした中で、アズワン鈴鹿コミュニティが会場に開催されたガイアユース(GEN-Japan主催、Gaia Education, ユネスコ認証SDGs教育プログラム)に、20人余りの若者が参集して、1月4日~8日までの4泊5日、暮らしを共にしながら、

聴き合う話し合いを初めて経験していきました。

*広く仲間と一緒に力を合わせて何かやってみたいが、持続可能な仲間ができる話合いを学び、体験したい。

*これまで活動してきたが、やらなければならない、と力が入って、責め合ったり戦いモードの中にいたが、ゼロから見直したい。

などなど、25人の対話と探究や様々なワークショップを通して、自分自身と、未来に向けて、人って大丈夫なんだと安心と希望を感じられるようになったようです。初対面のお互いが、次第に心を開きながら、本当の兄弟姉妹以上に打ち解け合うプロセスを経験した卒業生たちが、次回(第6期:3月25日~29日と、第7期:連休の5月3日~7日)に向けて主体的に報告会をスタートしています。

また、3月にはインターナショナルコースも開催。インドやフィリピン、ベトナム、ギニアなどから参加申込がきています。

GaiaYouth website English

GaiaYouth website Japan

2023年の幕開け、1月4日~8日のガイアユースには各地から16人の若者たちが参加した。日の出を海岸まで見に行った。水平線の向こうが一瞬強く輝くと、太陽がゆっくりと顔を出し、海面に光の帯を伸ばしながら空に登っていく。砂浜でオレンジ色に染まりながら、誰からともなく手を合わせて、無言で祈りあった。

ガイア、40億年のめぐる命のつながりの中に、いま私たちが存在している。混沌とした人間世界に、時に道を見失いそうになることもあるけれど、新しい可能性を、聴き合う話し合いで互いの中に明確に感じ取った経験は、心に深く刻まれて決して消えることがないだろう。

人間として立返る場所を見出した若者たち。世界に向けて旅立った。

おかえりなさい、そしていってらっしゃい。

(GEN-Japan代表 片山弘子)

落ち葉の散り敷いた里山に、時雨がさっと通り過ぎていきます。木立の向こうからさす日差しも弱弱しく、もうすぐ一年で一番夜の長い冬至を迎える今日この頃。陰極まって暗闇にぬくもりを感じるうちに、陽に転じて一陽来復、新春に向けてまばゆさが戻っていく、12月ほど変化の激しい季節はありません。地球環境も様々な諸問題も、根源は人間中心の考えからくるものです。競争しながら我幸せを守ろう、つかもうとした結果とも。本当のしあわせとはどんなものでしょう。何気ない暮らしの一コマにも、自然の姿の中にも、実はすでにその答えは見えている、あとはそれが見えて聴こえる、目と耳を培った私たちになっていくだけですね!

11月から12月にかけて、たくさんの出会いがありました。一緒に進んでいきましょう。

心のつながり・真の友情をベースに、100年以上続くコミュニティを目指して

去年に引き続き、またコミュニティについて研究をしながら、コミュニティづくりとそれに続く活動に必要な情報や資源が流れたり、サポート体制ができていって、日本においてのコミュニティづくりと活動が定着・進化して栄えることを目指して、今年もAs One Suzuka Communityで集まろうとしているよ。

11月20日(日)20時~22時、コミュニティ活動を5年以上続けている仲間たちで、第2回目の合宿を通して研究・確認したことなど、広くみんなに知ってもらう機会として、オンライン企画を開催します。ぜひ参加してほしい。

主な目的

・コミュニティ活動を長年(5年以上とか?)している人たちの関係性/友情を深める

・それぞれの活動のシェアやアップデート

・悩みや向き合っている課題の分かち合い ← ここを特に理解したい

・貢献/分かち合える資源の可視化

━━━━━━━━━━━━━

日 時:2022年11月20日(日)20:00-22:00

場 所:オンライン

チケット:

みんなウェルカムチケット 0円

コミュニティを育てる活動の応援金チケット 1000円|3000円|5000円

━━━━━━━━━━━━━

(トークゲスト)

パーマカルチャーと平和道場 ソーヤー海

サイハテエコビレッジ 坂井勇貴

宮崎のムラヅクリ 工藤シンク

アズワン鈴鹿コミュニティ 小野雅司&増田力也

トラジションジャパン 吉田俊郎&小山宮佳江

余市エコビレジ 坂本純科

GEN-Japan 片山弘子

【コミュニティづくり研究会について】

はじめてのとコミュニティを作っていく時に、誰でも直面する課題

ソーヤー海さんから、「コミュニティを作ろう、というプロモーションはあるけれど、さあ実際やってみたら、どう考えたらいいんだ、どうするんだ、ということの連続だ。次の段階にみんなが進んでいけるような、ステップが大事だね。」

と声が上がりました。

それは私たちもずっとやりたいと思ってきたことだったので、この機会に実行に移すことに!

今年初めのローカリゼーション&エコビレッジ大集合に集まってくれた実践家の中でも、特にコミュニティづくりを経験している人たちが、こんなに集まってくれることになり、心強いことこの上ないです。

世界5大陸に10000以上のコミュニティや取り組みをネットワークしているグローバルエコビレッジネットワーク(GEN)でも、地球上のすべてと調和して生きられる方向性を、一緒に生み出していこうと、

Building the New Normalと、世界的に打ち出しています。

一人一人がそれぞれ課題だと思っていることをオープンにシェアすることから、それを解決する研究―のベースを作っていきましょう。そしてそれぞれが、なぜコミュニティづくりを始めたかったのか、自分の原点に立ち返りながら、共にこれからを描きあっていきます。それぞれ個性豊かなコミュニティがその中で実現していくでしょう。

まずは、それぞれ現場は違いますが、率直なお互いで研究会を2021年にスタートしました。ソーヤ海&片山弘子

GEN-Japanの11月のイベントニュースをお届けします。

https://mailchi.mp/1d985ec7939a/eventnews2022-11-hp

【予告】2023年GEN-Japanユネスコ認証SDGs教育プログラム、

ガイアユースが第5期1月4日~8日、第6期3月25日~29日、第7期5月3日~7日、各回定員20人

ガイアエデュケーション2023が4月~9月まで定員25人で開催。申込受付中です。

私たちは生まれた時から、すでにお金があって当たり前の世界に生きてきた。さらに、「人間の本質が利己的・対立的・攻撃的」という人間観で組み立てられた経済と社会に生れ落ち、それに適応して、「人よりお金が信頼できる」のが普通になった心の状態をつくりだしているようだ。一見、私たち人間はいつまでも奪い合いや争いをやめられないように見える。しかし実際はどうだろうか。

昨夜は、ヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんを囲んで、18か国語にビデオを翻訳したそれぞれの担当者が世界から集って語り合うことができた。その中で、GEN-Japanガイアユースを卒業した女学生が、人間の本質について冒頭に語られていた内容に感動したと発言し、ヘレナさんはじめ参加者全員で、本来の人間性の探究のないものには、どのような方法をもってしても持続できないことを語り合った。医師であり神経生理学の専門家ガボール・マテは、「利己的・対立・攻撃的と私たちが呼ぶものを支えるシステムは、もともと人間の神経生理系には存在しない」と明快に語っている。

全文はこちらから

私たちは生まれた時から、すでにお金があって当たり前の世界に生きてきた。さらに、「人間の本質が利己的・対立的・攻撃的」という人間観で組み立てられた経済と社会に生れ落ち、それに適応して、「人よりお金が信頼できる」のが普通になった心の状態をつくりだしているようだ。一見、私たち人間はいつまでも奪い合いや争いをやめられないように見える。しかし実際はどうだろうか。

昨夜は、ヘレナ・ノーバーグ・ホッジさんを囲んで、ヘレナさん編集のビデオ「Planet Local」https://vimeo.com/722652772 を18か国語に翻訳したそれぞれの担当者が世界から集って語り合うことができた。私もガイアエデュケーションやガイアユースの卒業生たちと共に、日本語翻訳のチームとして参加した。その中で、ガイアユースを卒業した女学生が、人間の本質について冒頭に語られていた内容に感動したと発言し、ヘレナさんはじめ参加者全員で、本来の人間性を問い直す、探究のないものには、どのような方法をもってしても持続できないのではないかと語り合った。ビデオの冒頭部に登場した一人、医師であり神経生理学の専門家ガボール・マテは、「利己的・対立・攻撃的と私たちが呼ぶものを支えるシステムは、もともと人間の神経生理系には存在しない」と明快に語っている。

たとえば今日は雲一つない青空が広がって、その美しさに吸い込まれそうになる。こんな時、教えられたものではない、内発的で自然な振る舞いをしている自分の無邪気さに気づく人も多いのではないだろうか。豊かな実りの季節を迎えた里山や田畑から、里海にむけて川筋をたどる道中、出会った見知らぬ人同士でさえ、どちらからとも知らず、いい天気ですね、と声をかけたくなる。我が家で新米を食べる時も、そのおいしさに、離れて暮らす家族や親せきのみならず、ふと見知らぬ家庭の食卓に思いを馳せたり、野菜やコメを丁寧に町の人たちに届けようと気を配る店員さんの笑顔をまぶしく感じられる。同じ空の下、地球の誰もが安心して暮らせますように。この世界の平和と安定を願わずにいられない。この一隅から、どの人も本心で生きられる社会につながる仕事をしていきたい。

.jpg)

今月お招きした新井和宏さんは、お金のプロフェッショナルの立場から人間性について問い直しながら、豊かで美しい心のあふれる社会につながる仕事に、人生をかけています。明日23日、日曜日午後のひと時を、新井さんとご一緒に過ごしませんか。そして内なる本当の願いを、周りの皆さんと語り合っていきませんか。(片山弘子)

2022年9月13日~16日、タイ王国の首都バンコク近郊で開催されたエコバーシティ・アライアンスの第1回アジア集会をふりかえって、報告会を10月7日に開催しました。

そこには、Ecoversiities Alliance Asia開催の事務局、Petra Čarman ペトラさんたちも迎えて、国際的な新しい潮流、今回どんな学びがあったか、参加したユース生たちは何を感じ取ったか、どんな未来が見えてきたか等話し合いました。